পতিসরের পথে প্রান্তরেঃ রবীন্দ্রনাথের সমাজ উন্নয়নের আবাদভূমি

১৮৯১ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো পতিসরে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম দিকে কিছুটা অনীহা থাকলেও ধীরে ধীরে এ জনপদের প্রকৃতি ও মানুষ তাঁকে গভীর মায়ায় বেঁধে ফেলে। দীর্ঘ কর্মময় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কাটান তিনি পতিসরে। জমিদারি তদারকির পাশাপাশি এখানকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর কালিগ্রাম পরগণার সদর কাচারী পতিসরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বহুল আলোচিত ‘পতিসর কৃষি ব্যাংক’।

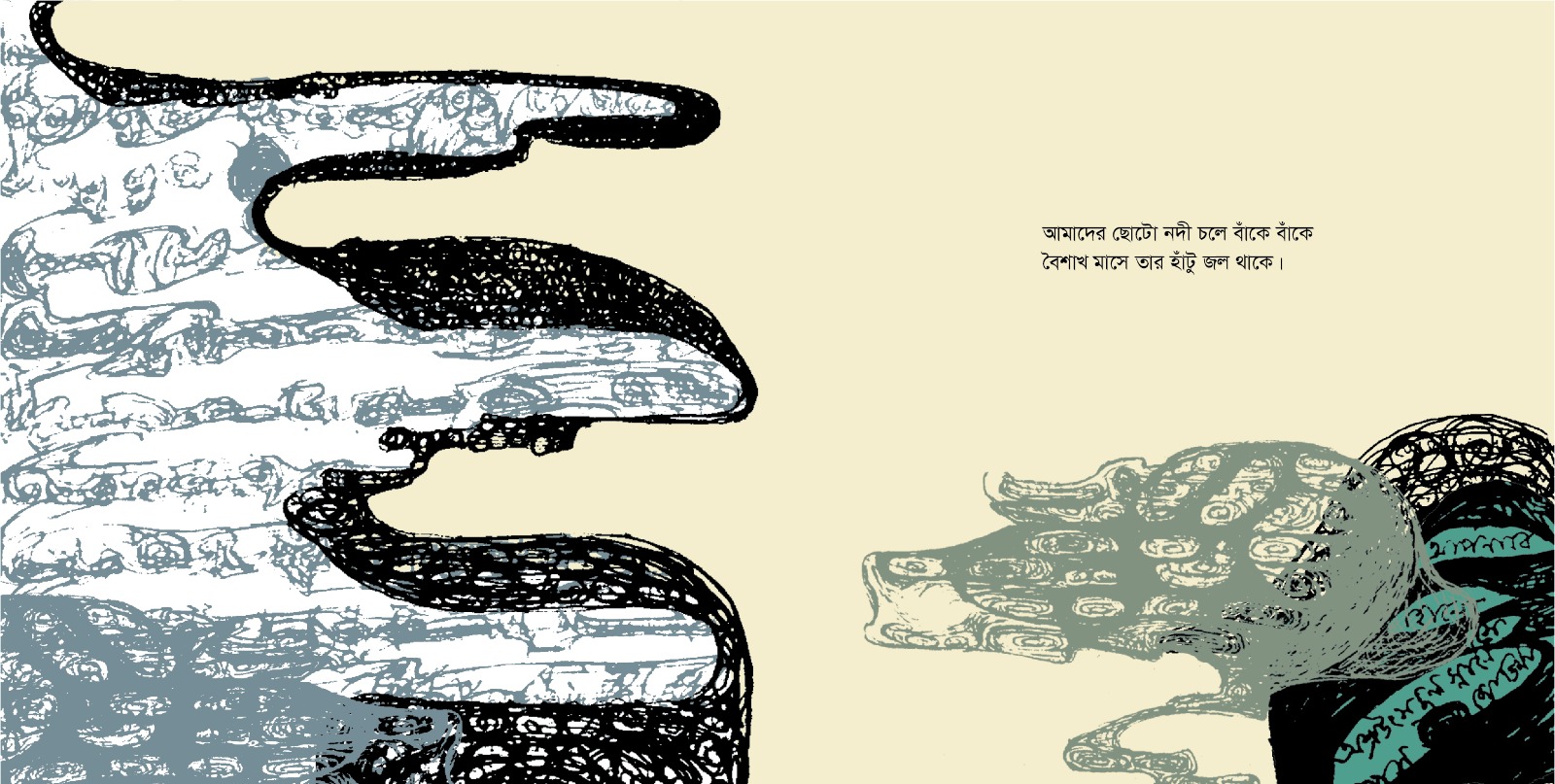

মুনিয়ারী ইউনিয়নের শস্যশ্যামল নিভৃত গ্রাম পতিসরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত নাগর নদী, যাকে উদ্দেশ্য করে কবি লিখেছিলেন – “আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে”। নদীর আগের স্রোতধারা আর নেই, কিন্তু কবির স্মৃতিতে ভরপুর এ প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনো দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে।

জমিদারি ও পতিসরের অবস্থান

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩০ সালে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগণার এই জমিদারি ক্রয় করেন। সদর দপ্তর ছিল পতিসরে, যা নওগাঁর আত্রাই উপজেলা সদর থেকে পূর্বদিকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পূর্ববঙ্গে তিনটি জমিদারি ছিল—নদীয়ার বিরাহিমপুর (শিলাইদহ), পাবনার সাজাদপুর এবং রাজশাহীর কালীগ্রাম (পতিসর)। শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরের মধ্যে নৌপথে চলাচল করে তিনি জমিদারি তদারক করতেন। ১৮৯৬ সালের আগস্টে জমিদারির সম্পূর্ণ দায়িত্ব পান রবীন্দ্রনাথ।

পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ

পতিসর ছিল কবিগুরুর উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র। এখানে তিনি কৃষি ব্যাংক, রাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, রেশম চাষ, সমবায় ব্যবস্থা, সালিশি আদালত, পুকুর-দিঘি খনন, কলের লাঙল চালু, তাঁতশিল্প, মাছের ব্যবসা এবং দুর্ভিক্ষে খাদ্য মজুদের জন্য ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০০ সালের দশকে ‘কালীগ্রাম হিতৈষী সভা’ গঠন করে শিক্ষা বিস্তারে কাজ শুরু হয়। পতিসরে হাইস্কুল, কয়েকটি মাধ্যমিক স্কুল ও গ্রামীণ পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রজাদের ফলের গাছ লাগানো, আলু চাষ, ভুট্টা চাষ ইত্যাদিতে উৎসাহিত করা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় পতিসরে ট্রাক্টরের প্রচলনও শুরু হয়।

কুটিরশিল্প ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা

কবিগুরু পতিসরে কুটিরশিল্প বিস্তারের উদ্যোগ নেন। একজন তাঁতীকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে এখানে বয়ন শিক্ষার স্কুল চালু করেন। ধানভানা কল স্থাপনেরও পরিকল্পনা করেন, কারণ এ অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো। প্রজাদের ঋণমুক্ত করতে ‘পতিসর কৃষি ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নিজের নোবেল পুরস্কারের এক লাখ আট হাজার টাকা তিনি এই ব্যাংকে জমা রাখেন, ফলে মহাজনদের চড়া সুদের কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

‘রবীন্দ্র-কৃষি-উন্নয়ন মডেল’

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন ভাবনা ছিল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—আজকের ভাষায় ‘সিস্টেম অ্যাপ্রোচ’। ঔপনিবেশিক শাসনকালে তিনি যে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা তাঁর সময়ের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে ছিল। পতিসরে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন স্বনির্ভর, শিক্ষিত, সচ্ছল গ্রাম—যা তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন ‘পল্লীসমাজ’। ১৯৩৭ সালের ২৬ জুলাই কবি শেষবারের মতো পতিসরে আসেন।

পতিসরের গৌরব ও পতন

কবির মৃত্যুর পর জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে পতিসরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেমে যায়। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবের কারণে ১৯৪৭-১৯৭০ পর্যন্ত এখানে কোনো অনুষ্ঠান হতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৯৪ সালে কাচারিবাড়ি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় আসে এবং সরকারি উদ্যোগে প্রতি বছর জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। বর্তমানে কবির ব্যবহৃত কিছু আসবাব, কৃষিযন্ত্র, নৌকার নোঙর ও ছবি সংরক্ষিত আছে।

পতিসরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃজন

পতিসরে বসেই তিনি রচনা করেছেন দুর্লভ জন্ম, আমাদের ছোট নদী, পল্লীগ্রাম, মধ্যাহ্ন, সামান্য লোক, খেয়া, বন, তপোবন, অনন্তপথে, ক্ষণমিলন, প্রেম প্রভৃতি কবিতা; গান তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে, তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, বধূ মিছে রাগ করোনা, আমি কান পেতে রই ইত্যাদি; ছোটগল্প প্রতিহিংসা, ঠাকুরদা, কাদম্বরী; উপন্যাস গোরা ও ঘরে-বাইরে’র অংশবিশেষ। চৈতালী কাব্যের অধিকাংশ কবিতাও এখানে রচিত।

গবেষকদের মতে, শান্তি, ঠাকুরদা ও প্রতিহিংসা গল্প তিনটির ঘটনা বিন্যাস ও শিল্পশৈলীতে গভীর মানবিকতা ও সমাজ পরিবর্তনের উপাদান রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা ও জাগরণের এমন চিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল।

মানবিকতা ও সমাজচেতনা

রবীন্দ্রনাথ মানবজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে মানবিক সত্যকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছেন। তাঁর সমাজ ভাবনা প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের বাসভূমির সমন্বয়ে গঠিত। পতিসরের মাটি ও মানুষকে তিনি যেমন ভালোবেসেছেন, তেমনি এখানে গড়ে তুলেছেন সমাজ উন্নয়নের এক অনন্য মডেল—যা আজও প্রাসঙ্গিক।