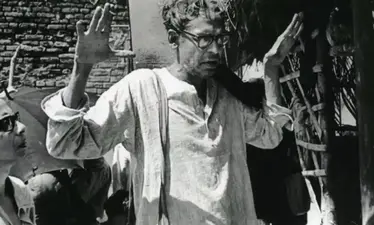

জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক

যেখানে সংলাপই ইতিহাসের দলিল

ঋত্বিক ঘটক-বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন এক নাম, যিনি শুধু চলচ্চিত্র পরিচালক নন, তিনি চলচ্চিত্র নামের শিল্পরূপে বাংলা ভাষার প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন; এ বছরই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের যে মাটিতেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাটে; সেই মাটির ভাষা, ঘ্রাণ ও দুঃখবোধ পরবর্তীতে তাঁর চলচ্চিত্রের সংলাপে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে এমন এক সংলাপরীতি তৈরি করেন, যা কেবল চরিত্রের মুখের কথা নয় বরং সমাজ, সময় ও ইতিহাসের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। ঋত্বিক-এর চলচ্চিত্রের সংলাপের ভাষা সরল হলেও গভীর; তা দর্শকের অন্তরকে স্পর্শ করে এবং প্রেক্ষাপটকে জীবন্ত করে তোলে।

ঋত্বিক ঘটকের সংলাপ কখনো কেবল চরিত্রের মুখের কথা নয়; তা সময়, সমাজ ও ইতিহাসের মুখপাত্র। তাঁর চলচ্চিত্র দেখা মানে সংলাপের মধ্যে দিয়ে এক মহাকাব্যিক কাব্যভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া। তিনি জানতেন, মানুষের মুখের ভাষা বাস্তব হতে পারে, কিন্তু শিল্পের ভাষা হতে হয় গভীরতর। তাঁর সংলাপ তাই কখনও নাটকীয়, কখনও দার্শনিক, আবার কখনও এক নিঃশব্দ আর্তনাদ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্রে ‘নীতা’ যখন বলে, “দাদা, আমি বাঁচতে চাই”-সেই একটি সংলাপ বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক জাতির করুণ বাস্তবতার ইতিহাস হয়ে গেছে।

ঋত্বিকের সংলাপের মধ্যে ছিল এক ধরনের কবিতার ছন্দ, কিন্তু সেই কবিতা ছিল না অলংকারময়-তা ছিল অভিজ্ঞতার তীব্রতা থেকে জন্ম নেয়া ভাষা। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংলাপের প্রতিটি শব্দ চরিত্রের আত্মার প্রতিফলন হতে হবে। তাই তাঁর চরিত্ররা ‘কথা বলে’ না, তারা ‘চিৎকার করে’-তাদের ভাষা যেন কষ্টের, বিভেদের, আশার ও পরাজয়ের এক মিশ্র প্রতিধ্বনি।

৪৭-এর দেশভাগ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের গভীরে ছাপ ফেলেছিল। বাড়ি-ভিটা হারানো মানুষদের কণ্ঠে তিনি শুনেছিলেন এক জাতির আত্মার আর্তি। সেই অভিজ্ঞতাই তাঁর সংলাপের মূল সুর হয়ে ফিরে আসে বারবার। ‘সুবর্ণরেখা’ চলচ্চিত্রে ঈশ্বরের মুখে যখন শোনা যায়-“যুদ্ধ তো শেষ হয় না, শুধু রূপ পাল্টায়”-সেই সংলাপ আজও ভারত বিভাজন পরবর্তী বাস্তবতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

কিন্তু ঋত্বিকের সংলাপ কেবল ইতিহাসের নয়, মানবিক সম্পর্কেরও ভাষা। ‘অযান্ত্রিক’ চলচ্চিত্রে বিমল ও তার প্রিয় মোটরগাড়ি ‘জাগু’-এক মানুষ ও এক যন্ত্রের মধ্যকার গভীর সম্পর্কের প্রতীক। সেখানে বিমল বলে-“ও আমার বন্ধু, আমার জাগু, তুই মানুষ না, তবু তুই-ই সবচেয়ে আপন।” এই সংলাপ শুধু এক ড্রাইভারের কথা নয় বরং সেই সময়ের আধুনিকতার সংকটে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির নিঃসঙ্গতার প্রকাশ। মানুষ যখন মানুষকে হারাতে থাকে, তখন এক যন্ত্রই হয়ে ওঠে তার আপনজন। এই এক সংলাপেই ঋত্বিক সমাজ-অস্তিত্বের গভীরতম মানসিক সঙ্কটকে তুলে ধরেছেন।

ঋত্বিক ঘটক সংলাপকে কখনোই কেবল ‘নাট্য সংলাপ’ হিসেবে ব্যবহার করেননি। তাঁর কাছে তা ছিল সামাজিক ভাষ্য, এক রাজনৈতিক বিবৃতি। তাঁর চরিত্ররা সাধারণ মানুষ। মহিলা, শ্রমিক, শিল্পী, নির্বাসিত-তবুও তাদের কথার মধ্যে শোনা যায় সভ্যতার ইতিহাস, এক সমাজের তীব্র বোধ।

এই দৃষ্টিভঙ্গিই সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রে। সেখানে কমলা’র মুখে যখন শোনা যায়-“আমি তো শুধু গান গাই, কিন্তু তোমরা যে শোনো না, তাতেই আমার হাহাকার।” এই একটিমাত্র সংলাপ যেন ঋত্বিক ঘটকের নিজস্ব অবস্থান-এক শিল্পী যে সমাজের প্রতি চিৎকার করে উঠছে, অথচ সমাজ তার সুর শুনতে পায় না।

অন্যদিকে, তাঁর স্বল্পপরিচিত কিন্তু গভীরতর কাজ ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ চলচ্চিত্রে এক সংলাপে ছোট ছেলেটি বলে-“সবাই বলে ফিরে যা, কিন্তু কোথায় ফিরব? বাড়িটাই তো আর নেই।” এই সংলাপটি যেন দেশভাগোত্তর বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। যেখানে ‘বাড়ি’ কেবল একটি স্থাপনা নয় বরং এক হারানো অস্তিত্ব, এক অচিন পরিচয়ের প্রতীক।

ঋত্বিক ঘটকের ভাষা ছিল লোকজ উচ্চারণে ভরা, আর সেই ভাষার ভেতরই লুকিয়ে ছিল পূর্ববঙ্গের গন্ধ। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলা ভাষার মধ্যেই চলচ্চিত্রের প্রকৃত সুর লুকিয়ে আছে। তাই তাঁর সংলাপে শোনা যায় নদীর ধ্বনি, মাটির গন্ধ, কাঁদতে থাকা মানুষের আর্তনাদ। সেই সময়ের কলকাতা কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রে যেখানে ‘ভদ্রলোকীয়’ উচ্চারণের আধিপত্য, সেখানে ঋত্বিক সাহস করে এনে দেন মানুষের মুখের ভাষাকে-যে ভাষা বেঁচে থাকার ভাষা।

তাঁর সংলাপের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো- সঙ্গীতের মতো ওঠানামা। তিনি নিজেই বলেছিলেন-“আমি সংলাপ লিখি যেন গান লিখছি।” সত্যিই, তাঁর চলচ্চিত্রে সংলাপ, শব্দ ও সঙ্গীত একাকার হয়ে যায়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘সুবর্ণরেখা’-তে সংলাপের প্রতিটি বিরতি, প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন সুরের ছন্দে বাঁধা। শব্দের ওপারেও যে অনুভূতির রাজ্য আছে, ঋত্বিক তা সংলাপের ভেতর দিয়ে দর্শককে অনুভব করিয়েছেন।

সংলাপের শক্তি দিয়ে ঋত্বিক ঘটক তাঁর চরিত্রদের ‘চিত্রনাট্যের অংশ’থেকে ‘ইতিহাসের অংশ’ করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রতিটি সংলাপ যেন একটি জীবন্ত দলিল। যেখানে একটি জাতির সংগ্রাম, এক শিল্পীর বেদনা এবং এক মানুষের চেতনা সমান্তরালভাবে লেখা আছে।

আজ ঋত্বিক ঘটককের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণ মানে শুধু একজন চলচ্চিত্রকারকে শ্রদ্ধা জানানো নয় বরং এক ভাষার বিপ্লবীকে সম্মান জানানো। তাঁর সংলাপ আজও আমাদের শেখায়-চলচ্চিত্র শুধু চিত্র নয়, শব্দও ইতিহাস লেখে। কারণ তিনি ছিলেন এই বাংলাদেশেরই সন্তান। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ঢাকা-রাজশাহীর নদীমাতৃক জীবনে, পূর্ববঙ্গের আকাশ-বাতাসে। সেই মাটির টান তাঁর চলচ্চিত্রের সংলাপে চিরকাল ধ্বনিত হয়।

শেষ পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটক আমাদের শোনাতে চেয়েছিলেন মানুষের আর্তনাদ, সমাজের বিবেকের কণ্ঠস্বর। আর তাই হয়তো তাঁর সংলাপগুলো আজও শোনা যায়-বাতাসে, ইতিহাসে এবং আমাদের প্রতিটি অনুচ্চারিত নীরবতার ভেতর। ঋত্বিক ঘটকের সংলাপ যেন দুই বাংলার হৃদয়ের সংলাপ-যেখানে বিভেদের ওপার থেকে এখনো শোনা যায় এক চিরন্তন আহ্বান-“আমরা এক, আমরা বাঙালি।”