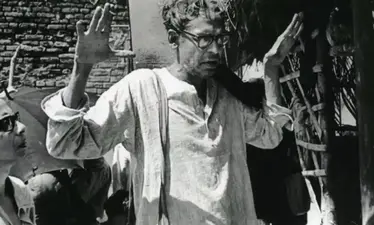

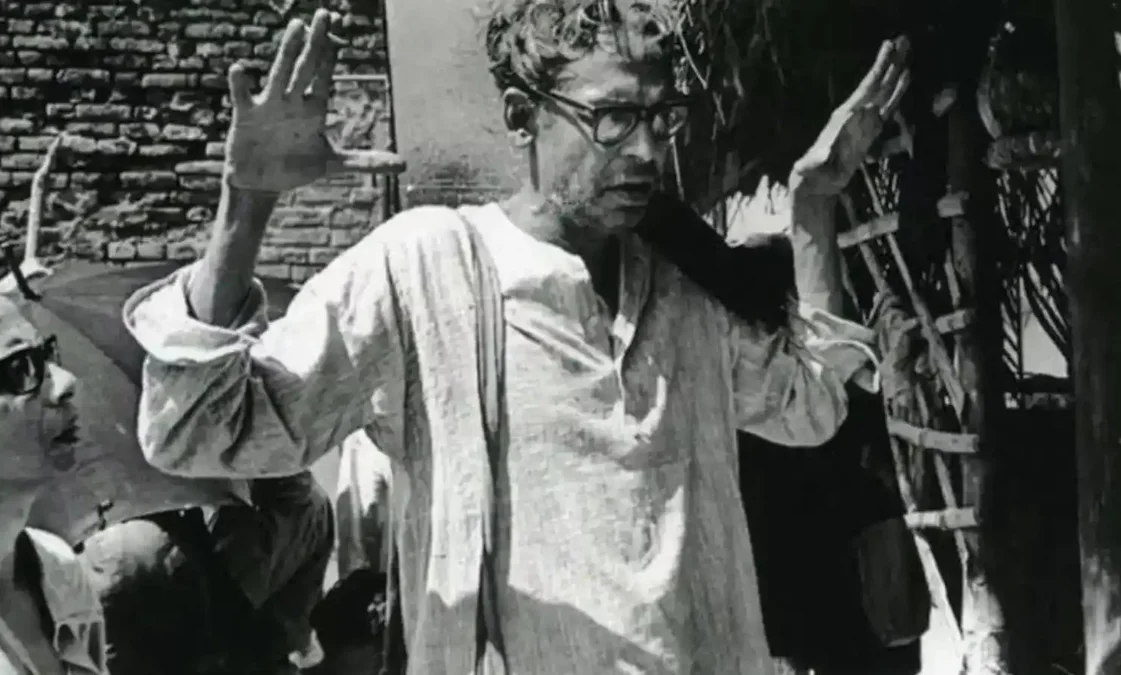

জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক

জন্মভূমিতেই পুনর্বার বাস্তুচ্যুত, স্মৃতির ভাঙা ইটের ওপর জন্মদিন উদযাপন

বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রভাবশালী নির্মাতা, বেদনাবিধুর মানবিক চলচ্চিত্রের স্রষ্টা ঋত্বিক কুমার ঘটক। জন্মশতবর্ষে বিশ্বজুড়ে নানা আয়োজনে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে, কিন্তু জন্মভূমিতে তিনি যেন আবারও বাস্তুচ্যুত। রাজশাহীর মিয়াপাড়ায় তার পৈতৃক বাড়িটি আজ শুধুই ভাঙা ইটের স্তূপ। এর মধ্যেই মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই পালিত হলো ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী। উচ্ছেদ আর অবহেলার বিরুদ্ধে যেন এক নীরব প্রতিবাদ।

১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাশ লেনে জন্ম নেয়া ঋত্বিক ঘটক শৈশবের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন রাজশাহীতে। তার বাবা সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্যনির্ভর একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ। পৈতৃক বাড়িটিই ছিল ঋত্বিকের শৈশব, কৈশোর ও সৃজনীজীবনের সূতিকাগার। এখানেই রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা, এখান থেকেই শুরু সাহিত্য, নাট্যচর্চা ও চলচ্চিত্র ভাবনা। পরিবারের সঙ্গে সেখানে থেকেছেন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীও।

কিন্তু সেই স্মৃতিমাখা বাড়িটি গত বছর ১৪ আগস্ট গুঁড়িয়ে দেয় স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতিবাদ, সংরক্ষণের দাবি, জেলা প্রশাসনের আশ্বাস সবকিছুই ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রের নীরবতা আর প্রশাসনিক উদাসীনতার ভেতর ‘ভাঙা বাড়ির ইট’ তৈরি করলো স্মৃতিহীন একটি শূন্য ইতিহাস। ভারতীয় অভিনেতা ও ঋত্বিকের নাতি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনাকে বলেছিলেন “অত্যন্ত দুঃখজনক”।

এর মধ্যেই ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি আয়োজন করেছে জন্মশতবার্ষিকীর আয়োজন। ছিল প্রদীপ প্রজ্বালন, গণসংগীত, বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ এবং ‘মেঘে ঢাকা তারা’ নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন। সংগঠনের সভাপতি আহসান কবির লিটন বলেন, “রাজশাহীর নদী, পরিবেশ, সংস্কৃতি ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। এই শহরকে মুছে ফেলা মানে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে ধ্বংস করা।”

দেশভাগ, উদ্বাস্তু, যন্ত্রণায় পূর্ণ কাব্যিক চলচ্চিত্র

ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র মানে বাস্তুচ্যুত মানুষ, দেশভাগের যন্ত্রণা, নিঃস্ব মানুষের আর্তচিৎকার। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পরিবারসহ ভারত পাড়ি দেওয়া তাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। তিনি নিজেই পরিণত হন এক উদ্বাস্তুতে যা তার চলচ্চিত্রের মূল স্রোত হয়ে ওঠে।

‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতা, ‘সুবর্ণরেখা’র নদী, ‘কোমল গন্ধার’-এর ভাঙা সম্পর্ক সবখানেই আছে হারানো দেশ, চূর্ণ মানসিকতা ও ভাঙা স্বপ্নের চিহ্ন। তার প্রতিটি সিনেমা যেন রাজনৈতিক দলিলও, মানবিক কান্নাও।

তাপকীর্ণ ব্যক্তিজীবন, আর্থিক অনটন ও মানসিক যন্ত্রণা ধীরে ধীরে তাকে তছনছ করে। তীব্র হতাশা, মদে আসক্তি, সিজোফ্রেনিয়া থেকে শেষ জীবনে স্মৃতিভ্রমে হারাতে থাকেন আপনজনদের মুখ। ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাত্র ৫০ বছরে মৃত্যু। কত নির্মম, একজন মানুষের শিল্প-শক্তিকে বিশ্ব উদযাপন করে, কিন্তু দেশে তার জীবন্ত স্মৃতি ভাঙে বুলডোজারের আঘাতে।

ঋত্বিক শুধু পরিচালক নন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাত্ত্বিকও

তিনি ছিলেন আইপিটিএর (ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন) সক্রিয় সংগঠক। ‘অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট’ গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, শিল্পকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে হবে। এই মতাদর্শ তাকে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতায় ফেলে, তবুও নতি স্বীকার করেননি। তার শিল্প স্বাধীন, মানবিক এবং প্রতিবাদী।

ভাঙা স্মৃতির সামনে সংগ্রাম

রাজশাহীর ৩৪ শতাংশ জায়গা ১৯৮৯ সালে হোমিওপ্যাথিক কলেজকে ইজারা দেয় সরকার। অনেক আগেই বাড়ি উচ্ছেদের চেষ্টা চলছিল, কিন্তু সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতিবাদে তা আটকে ছিল। অগাস্টের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গোপনে ভেঙে ফেলা হয় বাড়িটি। আজ এটি শুধুই ধ্বংসস্তূপ।

সংস্কৃতি কর্মীরা বলছেন ঋত্বিক ঘটক শুধু ব্যক্তিগত ইতিহাস নন, তিনি বাংলাদেশেরও সাংস্কৃতিক সম্পদ। তাঁর বাড়ি ভাঙার অর্থ আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাসকে ধ্বংস করা।

কিন্তু মৃত্যু যেমন তাকে শেষ করতে পারেনি, তেমনি ভাঙা ইটও তার স্মৃতিকে মুছে দিতে পারবে না। কারণ যতদিন শিল্প থাকবে, ততদিন ঋত্বিক ঘটকের ফ্রেম বেঁচে থাকবে মানুষের ভিতরে।