হুমায়ূন আহমেদদের যুগ পেরিয়ে কাশেম বিন আবু বকরদের যুগে বাংলাদেশ?

১

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূলধারার সূচনা উনিশ শতকের কলকাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দদের হাত ধরে। তারা বাংলা সাহিত্যকে গড়ে তুলেছিলেন বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়ের বাহক হিসেবে।

ঢাকা তখনো রাজধানী নয়। তাই সাংস্কৃতিক পরিসরেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দেশভাগের পর থেকে তার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সামাজিক। সেই সাথে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও। ধীরে ধীরে তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে থাকে। যার নেতৃত্ব দেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হকদের মতো সাহিত্যিকরা। তাদের সাম্প্রতিকতম প্রভাবশালী প্রতিনিধি ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। এই ধারার পাঠকদের কাছে সাহিত্য হলো যুক্তিবোধ, নান্দনিকতা, মানবিকতায় ভাস্বর এক মননশীল সাধনা। বাংলা সাহিত্য তাদের কাছে বাংলা সংস্কৃতির গর্ব।

২

তবে এর পাশাপাশি আরেক বিশাল পাঠকগোষ্ঠী সবসময়ই ছিল, যারা মূলধারার সাহিত্যের অনুসারী নয়। হয়তো তা হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহিত্য তারা পড়ে উঠতে পারেনি। বা পড়লেও আত্মীকরণ করতে পারেনি। তাদের সামাজিক বাস্তবতা, শিক্ষা, জীবনধারা, সবই আলাদা। সাহিত্যের পাঠকরা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’, মাইকেলের সনেট, রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’, জীবনানন্দের ‘বনলতা সেন’, বা নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ পড়ছিল, তখন এই পাঠকরা পড়ছিল ‘জঙ্গনামা’। ধর্মীয় আবেগে উদ্বেল, অলৌকিকতায় ভরপুর, নৈতিক বার্তার আস্ফালনে পূর্ণ সরল ভাষার গল্প। সাহিত্যের পাঠকরা যখন ওয়ালীউল্লাহর ‘লালসালু’, শওকত ওসমানের ‘ক্রীতদাসের হাসি’, মুনীর চৌধুরীর ‘কবর’, শামসুর রাহমানের ‘আসাদের শার্ট’, আবুল হোসেনের ‘উচ্চারণগুলি শোকের’, আলাউদ্দীন আল আজাদের ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’, আনোয়ার পাশার ‘রাইফেল রোটি আওরাত’ পড়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ গড়ছিল, এই পাঠকরা বাংলাদেশ গড়ার রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হলেও, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিল গরহাজির।

অবশ্য মূলধারায় কিছু প্রচেষ্টা অন্তত ছিল এই পাঠকসমাজের সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটানোর। ‘বিষাদসিন্ধু’ সম্ভবত সবচেয়ে সফল উদাহরণ। ইসলামি আখ্যানের কাঠামোতে মীর মশাররফ হোসেন চেষ্টা করেছিলেন সাহিত্যিক উৎকর্ষ ধরে রাখতে। কায়কোবাদ চেষ্টা করেছিলেন ‘মহাশ্মশানে’। তবে জনপ্রিয়তায় সম্ভবত সবচেয়ে সফল প্রচেষ্টা ছিল নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের ‘আনোয়ারা’। সমসাময়িককালে পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক বিক্রিত এই উপন্যাস অবশ্য সাহিত্যজগতে তেমন উচ্চাসন পায়নি। তবে জহির রায়হানের হাতে পরে রূপায়িত হয়েছিল চলচ্চিত্রে। তারও কারণ সম্ভবত এই পাঠককুল; যারা সাহিত্যের আসর থেকে দূরে থাকলেও, মূলধারার চলচ্চিত্রের আবার ছিল মূল স্রোত।

তবে এমন বিচ্ছিন্ন কিছু আপাত সাফল্যের বাইরে এসব প্রচেষ্টা মূলধারার বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এই বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ কোনো সেতুবন্ধন গড়তে পারেনি। কেন পারেনি সে আরেক আলোচনা। কারণ যাই হোক, বাস্তবতা হলো, পারেনি।

৩

বাংলা সাহিত্যের সাথে বাংলার এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ফারাকের এই সুযোগে গড়ে ওঠে এক অন্তর্বর্তী সাহিত্য, বা বলা ভালো, উপ-সাহিত্যের ধারা; যা সাহিত্যের মানদণ্ডে নিচু তো বটেই, এমনকি লোকসাহিত্যের মতো সোঁদা মাটির গন্ধও তাতে নেই যেটা অন্য সীমাবদ্ধতাগুলো ঘুচিয়ে দিতে পারে। অথচ তার পাঠকসংখ্যা বিপুল। বাজারে এই ধারার বইয়ের ভালো কাটতি ছিল বরাবরই। অথচ সাহিত্যিক, সমালোচক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম তো দূরে থাক, গণমাধ্যমের আলোচনায় বা নিছক সাহিত্যের পাঠকদের পাতেও তাদের স্থান ছিল না। তবুও এই ধারার জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, মূলধারার বাইরে এক বিশাল পাঠকজগৎ ছিল, যাদের মূলধারার সাহিত্য মোটেও স্পর্শ করতে পারেনি।

সম্প্রতিক অতীতে, হুমায়ুন আহমেদদের বিপরীতে, এই ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ছিল কাশেম বিন আবু বকর। যার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপাদান চটুল প্রেম, ইসলামি নৈতিকতা আর বিরোধীদের শাস্তি। তাকে নিয়ে এমন দাবিও আছে, তিনি নাকি দেশের “সবচেয়ে পঠিত লেখক”। অথচ, মূলধারার পাঠক, সমালোচক, কিংবা সাহিত্যসচেতন তরুণদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া মুশকিল যে তার বই পড়েছে। বেশিরভাগ তার নামই শোনেনি, পড়া তো দূরে থাক।

৪

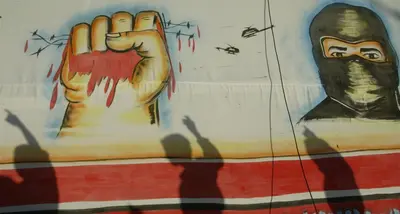

স্বভাবে কাশেম বিন আবু বকরদের এই উপ-সাহিত্যের ধারা প্রবলভাবেই বাংলা সাহিত্যের বিপরীত। বাংলা সাহিত্য যেখানে বাংলার সংস্কৃতিকে লালন করে, প্রতিপালন করে, সেখানে এই ধারা বাংলা সংস্কৃতিকে ধারণই করতে চায় না। বরং অস্বীকার করতে চায়, করে। কেবল বাংলার রেনেসাঁ উৎসারিত সংস্কৃতিই নয়, বাংলার লোকজ সংস্কৃতিকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে চায়, করে। বাংলার লৌকিক উপাদানগুলোকে এড়িয়ে আরব সুবাসিত এক মুসলিম সংস্কৃতি বাংলায় চাপিয়ে দিতে চায়। আর তা করতে গিয়ে এরা, হয়তো সচেতনভাবেই, বাংলার সংস্কৃতিকে দাঁড় করিয়ে দেয় মুসলিম মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। ভুলে যায় ধর্ম আর সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলে, চলতে হয়। তবেই কেবল একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

অবশ্য ভুলে যায় বলাটাও কঠিন। কেননা ভুলতে হলে আগে জানতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা হলো, তাদের এই উপ-সাহিত্যের ধারায় বাংলার সংস্কৃতি ব্রাত্য, মুসলিমত্বের ধারণাই মুখ্য উপজীব্য। তারা বাঙালি মুসলমান বা মুসলমান বাঙালি কোনোটাই হতে চায় না। শুধুই মুসলিম হতে চায়। ফলে সেই সাহিত্যের পাঠকদের মানসিকতাও গড়ে ওঠে সেভাবেই। তাদের কাছে বাঙালি সংস্কৃতি ও মুসলমান পরিচয় পরস্পর বিপরীতধর্মী ভাবনা হিসেবে গড়ে ওঠে। এই পাঠপ্রবণতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ তাদের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে, যেখানে বাঙালি হওয়া মানে ধর্মীয় শিথিলতা, আর মুসলমান হওয়া মানে বাংলা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা।

ফলে এই ধারা সাহিত্য ছাড়িয়ে এক ধরনের আদর্শিক পরিসর হয়ে উঠেছে, যেখানে ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের সুযোগই নেই; বরং ধর্মীয় পরিচয়কেই সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের কাছে বাংলা ভাষা মাধ্যম কেবল, মনোজগৎ বা চেতনার কেন্দ্র তো দূরে থাক, অংশই নয়।

৫

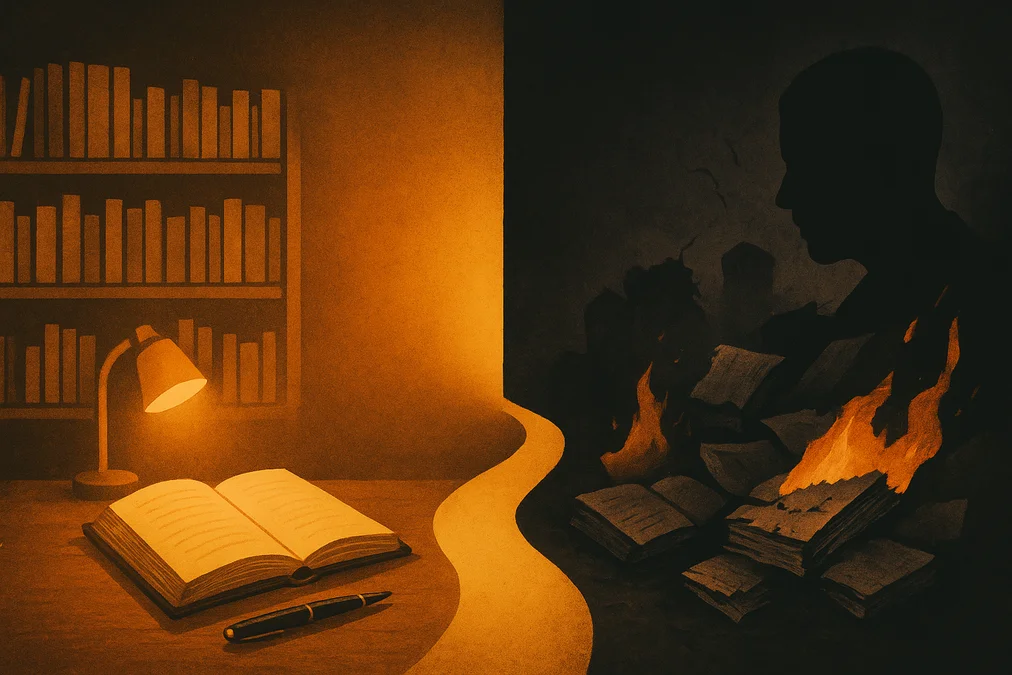

অন্যদিকে, মূলধারার সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে গত দশক জুড়ে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে। অন্তত সাধারণ পাঠকদের কাছে। এমন নয় যে, হুমায়ূন আহমেদের পরে আর সম্ভাবনাময় কেউ আসেনি। কিন্তু অমন বিপুল উচ্চতায় কেউ আর ওঠেনি, উঠতে পারেনি। কারণ নিয়ে হাজার গবেষণা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, হুমায়ুন আহমেদ যেভাবে বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে সম্মোহিত করতে পেরেছিলেন, তার পূর্বতনদের মশাল এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন, সে শূন্যতা এখনো রয়ে গেছে। তার মতো সাহিত্যিক গভীরতা ও পাঠকসংযোগের মিশেলের সব্যসাচী দক্ষতা নিয়ে নতুন কেউ আর দৃশ্যপটে হাজির হয়নি।

আর এই শূন্যতার সুযোগে আরো ডালপালা মেলেছে কাশেম বিন আবু বকরদের ধারা। সাহিত্যকে দূরে ঠেলে জনপ্রিয়তার নতুন কেন্দ্রে চলে এসেছে ধর্মীয় আবেগ ও ধর্মান্ধতা নির্ভর কনটেন্ট। একসময় যারা একুশে বইমেলায় ব্রাত্য ছিল, তারা এখন সামাজিক মাধ্যমে লাখো পাঠক পাচ্ছে। তৈরি করেছে এক বিশাল বিকল্প জগৎ। অমর একুশে গ্রন্থমেলাকে বলা হয় আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ, আমাদের প্রাণের মেলা। ধীরে ধীরে তারা কেবল অমর একুশে গ্রন্থমেলাতে জায়গাই করে নেয়নি, বলা যায় একরকম দখলই করে নিয়েছে।

সোজা বাংলায়, হুমায়ুন আহমেদদের পাঠকসমাজ হেরে যাচ্ছে কাশেম বিন আবু বকরদের পাঠকদের কাছে।

৬

এই পরিবর্তন কেবল সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিকই নয়, রাজনৈতিকও বটে। একসময় বাংলায় নেতৃত্ব দিত যে পাঠকসমাজ, তারা ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও মানবিকতায় বিশ্বাসী। তাদের জায়গা নিচ্ছে এমন এক প্রজন্ম, যারা বাংলা সংস্কৃতি ও জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে ক্রমেই উদাসীন হয়ে উঠছে। এমনকি বাংলা ও বাংলাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলো নিয়েও সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে।

এই প্রবণতা নতুন নয়। পাকিস্তান আমল থেকেই এই প্রচেষ্টা হয়ে আসছে। এমনকি স্বাধীনতার পরও এই প্রবণতা কখনো থেমে যায়নি। কেবল রূপ ও মাধ্যম বদলেছে। অবশেষে সেই শক্তি, এতদিনে এসে যেন পূর্ণতা পাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে ভর করে সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের উদ্দিষ্ট শ্রেণীকে পাখির চোখ করে। ফেসবুকের পোস্টে, ইউটিউবের ভিডিওতে, “ধর্মীয় গল্পে”। যেখানে ইতিহাস বিকৃতি, জাতীয় পরিচয়ের বিভ্রান্তি, আর বিভাজনই মুখ্য উপাদান।

৭

বাংলাদেশের সাহিত্য আজ সত্যিকার অর্থেই এক ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে। যে শক্তিশালী সাহিত্য একসময় আমাদের জাতীয় চেতনার দিশারী ছিল, তা যেন ক্রমেই পাঠক হারাতে হারাতে কোণঠাসা হয়ে আসছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে পাঠক হারিয়ে আমাদের সাহিত্য নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। কেবল দিগভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাই পাঠকরাও হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই বাস্তবতা আর অস্বীকারের উপায় নেই। বরং তা স্বীকার করার, বোঝার ও বিবেচনার সময় এসেছে।

আর তা করার দায় সাহিত্য সংশ্লিষ্ট সকলের। সাহিত্যিক, সাহিত্যকর্মী, প্রকাশক, সমালোচক, এমনকি বর্তমান পাঠক—সবাইকে ভাবতে হবে, কীভাবে সাহিত্যের পাঠকদের আবার ফিরিয়ে আনা যায়। ভাবতে হবে কীভাবে, কেবল সাহিত্যের পাঠকদের সাথেই নয়, বরাবর সাহিত্য থেকে বিশ্লিষ্ট সেই বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গেও সাহিত্যের সংযোগ ঘটানো যায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের তরুণসমাজ, অনলাইননির্ভর পাঠক, এবং বিভ্রান্তিময় সামাজিক বাস্তবতার মধ্যেই যাদের পাঠরুচি তৈরি হচ্ছে, তাদের সঙ্গেও আলাপের সাহিত্যিক ভাষা তৈরি করা যায়। যেন হুমায়ূন আহমেদের বিপুল পাঠকসমাজ কেবল সোনালী অতীতের গল্প হয়ে না থাকে। যেন তার সঙ্গে যুক্ত হয় ভবিষ্যতের নতুন সূচনাও।