বিশ্ব প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র এবং নজরুলের ‘মৃত্যুক্ষুধা’

প্রলেতারিয়েত সাহিত্য কী? শ্রেণী-সচেতন সর্বহারার জন্য মূলতঃ শ্রমিক-শ্রেণী থেকে আগত লেখকের রচিত সাহিত্যই কি প্রলেতারিয়েত সাহিত্য? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হচ্ছে ‘এইসাহিত্য বিপ্লবের নিমিত্তে সৃষ্ট এক বিশেষ কৌশল’ যা সাধারণতঃ কমিউনিস্ট পার্টি অথবা বামপন্থী দলগুলো বা তাদের সমর্থকরা প্রকাশ করে থাকে। প্রলেতারিয় উপন্যাসকেও সচরাচর ‘শ্রমিক শ্রেণীসমূহ এবং তাদের জীবন নিয়ে রচিত উপন্যাস যা সাধারণতঃ প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়’- এভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে।

তবে রুশ, মার্কিনীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয় সাহিত্যের সাথে বৃটেনের প্রলেতারিয় সাহিত্যের একটি পার্থক্য রয়েছে। বৃটেনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে নয়, বরং প্রলেতারিয় সাহিত্যের শুরু হয়েছিল চার্টিস্ট আন্দোলনের কারণে। ১৮৩৮ থেকে ১৮৫৭ সাল নাগাদ রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর যে আন্দোলন হয়েছিল তারই নাম চার্টিস্ট আন্দোলন। ১৮৩৮ সালের ‘পিপলস চার্টার’ শব্দটি থেকে এই আন্দোলনের নামায়ণ হয় এবং দ্রুতই উত্তর ইংল্যান্ড, ইস্ট মিডল্যান্ড, স্ট্যাফোর্ডশায়ার পারিশ, ব্ল্যাক কান্ট্রি এবং সাউথ ওয়েলস ভ্যালিতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিত্তবান-বিত্তহীণ নির্বিশেষে মানসিক ভাবে সুস্থ প্রত্যেক একুশ বছর বয়সী পুরুষের জন্য ভোটাধিকার এবং গোপণ ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা প্রত্যেক ভোটারের পরিচয় এবং রাজনৈতিক পক্ষপাত গোপণ রাখার দাবি প্রথম এই আন্দোলনেই উত্থাপিত হয়েছিল যার পক্ষে ১৮৩৯, ১৮৪২ এবং ১৮৪৮ সাল নাগাদ লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের স্বাক্ষর সহ আবেদন পত্র ‘হাউস অফ কমন্সে’ জমা পড়ে।

কালজয়ী বৃটিশ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের ‘হার্ড টাইমস,’ জন স্টেইনব্যাকের ‘দ্য গ্রেইপস অফ র্যাথ’ বা হেনরি গ্রিনের ‘লিভিং’ কিংবা কবি উইলিয়াম ব্লেইকের (১৭৫৭-১৮২৭) উপন্যাসে মেহনতি মানুষের জীবন উঠে এলেও লেখকেরা ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। একই ভাবে কবি উইলিয়াম ব্লেইকের (১৭৫৭-১৮২৭) কাব্যগ্রন্থ ‘দ্য সংস অফ ইনোসেন্স’-এ ‘দ্য চিমনি স্যুইপার’ নামে দু’টো কবিতা বা ১৭৯৪ সালে প্রকাশিত ‘সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স’-এ প্রকাশিত শিশুশ্রম নিয়ে লেখা কবিতায় প্রলেতারিয়েত জীবন এলেও কবি নিজে ছিলেন এক ব্যবসায়ী পিতার পুত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘জিউস উইদাউট মানি (দরিদ্র ইহুদিগণ)’ উপন্যাসের রচয়িতা মাইক গোল্ডই ম্যাক্স ইস্টম্যানের পত্রিকা ‘দ্য লিবারেটর’ এবং পরবর্তী সময়ে ‘দ্য নিউ মাসেস’ পত্রিকায় প্রথম প্রলেতারিয় সাহিত্যকে সবার সামনে নিয়ে আসেন। মার্কিনী সাহিত্যে প্রলেতারিয় রচনাকর্মের অন্যান্য নিদর্শনের ভেতর রয়েছে বি. ট্রাভেনের ‘দ্য ডেথ শিপ (১৯২৬)’, এ্যাগনেস স্মেডলির ‘ডট্যার অফ আর্থ (১৯২৯)’, এডওয়ার্ড ডাহলবাগের ‘বটম ডগস (১৯২৯)’, জ্যাক কনরয়ের ‘দ্য ডিসইনহেরিটেড (১৯৩৩)’, জেমস টি. ফাররেলের ‘স্টাডসলোনিগান (একটি ট্রিলজি উপন্যাস, ১৯৩২-৩৫)’, রবার্ট ক্যান্টওয়েলের ‘দ্য ল্যান্ড অফ প্লেন্টি (১৯৩৪)’, হেনরি রথের ‘কল ইট স্লিপ (১৯৩৪)’, মেরিডেল লো স্যুয়েরের ‘স্যালুটটু স্প্রিং (১৯৪০)’, এবং টিল্লি ওলসেনের ‘ইওনন্দিও (১৯৩০- প্রকাশিত: ১৯৭৪)’।

রুশ বিপ্লবের পর প্রথম একবছরে ‘প্রলেতকুল্ট’ নামে স্বাক্ষরতা অভিযান চলছিল। ১৯৩০ সাল নাগাদ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাই সাহিত্যের মূলস্রোত হয়ে দাঁড়ায়। ‘দ্য মাদার (১৯০৬)’ নামে উপন্যাস এবং ‘দ্য এনিমিস (১৯০৬)’ নামে নাটকের মাধ্যমে ম্যাক্সিম গোর্কির হাতেই মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক বা প্রলেতারিয়েত সাহিত্য তার ভাস্বরতম রূপটি লাভ করে। ১৯৩২ সালে লেখা নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ‘ইস্পাত (হাউ দ্য স্টিল ওয়াজ টেম্পারড)’ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় দশ মিলিয়ন কপি মুদ্রিত হয়।

শ্রমিক পরিবারের সন্তান এই লেখকের নিজেরই দূরূহ শৈশব যে কিনা ১৯১৯ সালে তরুণ কমিউনিস্ট বা কমসোমল হয় এবং ১৯১৯ সালে যায় রণাঙ্গনে- তারই একটি ফিকশনাল চিত্রায়ণ এই উপন্যাসের নায়ক পাভেল করচাগিন আসলে লেখকেরই আত্ম-প্রতিকৃতি।

লিওনিদ লিওনভের লেখা উপন্যাস ‘রুশী অরণ্য (দ্য রাশিয়ান ফরেস্ট-১৯৫৩)’ লেনিন পুরষ্কার লাভ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসাধারণ চিত্রের জন্য। তবে সোভিয়েত শাসন ‘পুরনো রুশ সংস্কৃতির প্রতীককে ছেঁটে ফেলছে’ বলে উপন্যাসে অন্তর্নিহিত মৃদু বেদনা সোভিয়েত নেতৃত্বকে অস্বস্তিতেও ফেলেছিল। নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন “সব গাছই খুব দরকারী নয়, কিছুদিন পরপর বনের কিছু গাছপালা ছেঁটে ফেলতে হয়।”

ফরাসী সাহিত্যে শ্রমিক শ্রেণী থেকে আগত দুই বড় লেখক হলেন জাঁগিওনো (১৮৯৫-১৯৭০) এবং অঁরি পৌলেইলি (১৮৯৬-১৯৮০)। মুচি বাবা এবং ধোপানী মায়ের সন্তান জাঁ গিওনো জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন ‘আল্পসদ্যু ওত প্রোভেন্সে’র মানোস্কে। ষোল বছর বয়সে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য পড়া ছেড়ে একটি ব্যাঙ্কে কাজ নেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘কলিন (১৯২৯)’ তাঁকে এনে দিয়েছিল প্রিব্রেনতানো পুরষ্কার। ১৯৩০-এর দশকে লেখা তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসে কৃষকেরাই নায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বালজাকের ‘লাকমেদি হিউমেন’-এর আদলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের চরিত্রদের নিয়ে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা সত্ত্বেও এমন মাত্র চারটি উপন্যাস তিনি রচনা করতে সক্ষম হন।

কাঠমিস্ত্রি এবং বেতশিল্পী বাবার সন্তান অঁরি পৌলেইলি চৌদ্দ বছর বয়সে অনাথ হন। ‘ডেইলি ব্রেড (১৯৩১),’ ‘দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ (১৯৩৫),’ ‘সোলজার অফ পেইন (১৯৩৭)’ ইত্যাদি নানা উপন্যাসে শ্রমিক পরিবারগুলোর জীবনই তিনি মূলতঃ চিত্রায়িত করেছেন।

জাপানে ১৯১০ সালের পর থেকে প্রলেতারিয়েত সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত। সুকিও মিয়াজিমির ‘মাইনার্স’ বা কারোকু মিয়াচির ‘তমিজো দ্য ভ্যাগ্রান্ট’ জাপানী প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী নিদর্শন। ১৯২১ সালে ওমিকোমাকি এবং হিরোফুমি কানেকো কর্তৃক সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা ‘দ্য সোওয়ার্স’ ১৯২৩ সালের কান্টো ভূমিকম্পের মানবীয় যত ট্র্যাজেডি নথিবদ্ধ করার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইওশিকি হায়ামার ‘দ্য প্রস্টিটিউট’ বা দেনজি কুরোশিমার ‘আ হার্ড অফ পিগস’ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে শুরু করে।

গ্রিক চোরাচালানী পিতা এবং রোমানীয় ধোপানী মায়ের সন্তান পানাইত ইস্ত্রাতি (১৮৮৪-১৯৩৫) বালডোভিনেস্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বছর লেখা-পড়া করেন। পরে একটি পানশালায় শিক্ষানবিশী, পেস্ট্রি প্রস্ততকারক এবং ফেরিঅলার কাজ করার পাশাপাশি গোগ্রাসে সাহিত্য পড়তে থাকেন।

১৯০৭ সাল থেকে রোমানিয়ার সোশ্যালিস্ট নানা পত্রিকায় ইস্ত্রাতি লেখা পাঠাতে থাকেন। ‘কালুল লুই বালান (বালানের অশ্ব),’ ‘ফ্যামিলিয়া নোয়াস্ত্রা (আমাদের পরিবার),’ ‘মে দিবস’ জাতীয় গল্পের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। ব্রেইলায় ১৯১০ সালে তিনি একটি ধর্মঘট সঙ্ঘটন করেন। ১৯১৩-১৪ সাল নাগাদ দূরূহ টিউবারক্যুলোসিস রোগে ভুগতে ভুগতে তিনি সফর করেন বুখারেস্ট, ইস্তাম্বুল, কায়রো, নাপলস, প্যারিস এবং সুইৎজারল্যান্ড। এর ভেতর দু’টো বিয়েরই বিচ্ছেদ হয় তাঁর। দেশে ফিরে কিছুদিন শুকর খামার করেন আর দীর্ঘদিন ভবঘুরের জীবন কাটান। ১৯২৩ সালে তাঁর গল্প ‘কিরাকিরালিনা’র মুখবন্ধ লেখেন বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক খোদ রোমা রে্যাঁলা।

যাক- ঢের হলো বিশ্ব প্রলেতারিয়েত সাহিত্য নিয়ে কচকচি। এবার চোখ ফেরানো যাক বাংলা ভাষায় প্রলেতারিয়েত সাহিত্য নিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের অনেক নামী কথাসাহিত্যিকই অভিজাত ও মধ্যবিত্ত জীবনের পাশাপাশি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের জীবনস্রোত প্রতিষ্ঠা করলেন কথাসাহিত্যে। অথচ, মূলতঃ কবি এবং গীতিকার-সুরকার হয়েও জীবনে মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেই বাংলা ভাষার প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের মানচিত্রে বিশেষতঃ নজরুলের ‘মৃত্যুক্ষুধা’ পেয়ে গেল ছায়াপথে মহিমাময় নক্ষত্রের মতই অবস্থান। কীভাবে সম্ভব হলো এই অর্জন? উত্তর আমাদের খুব অজানা নয়। ২৮ মে, ২০১১ তারিখে ওপার বাংলার দৈনিক গণশক্তি পত্রিকায় অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের একটি নিবন্ধে বলা হচ্ছেঃ

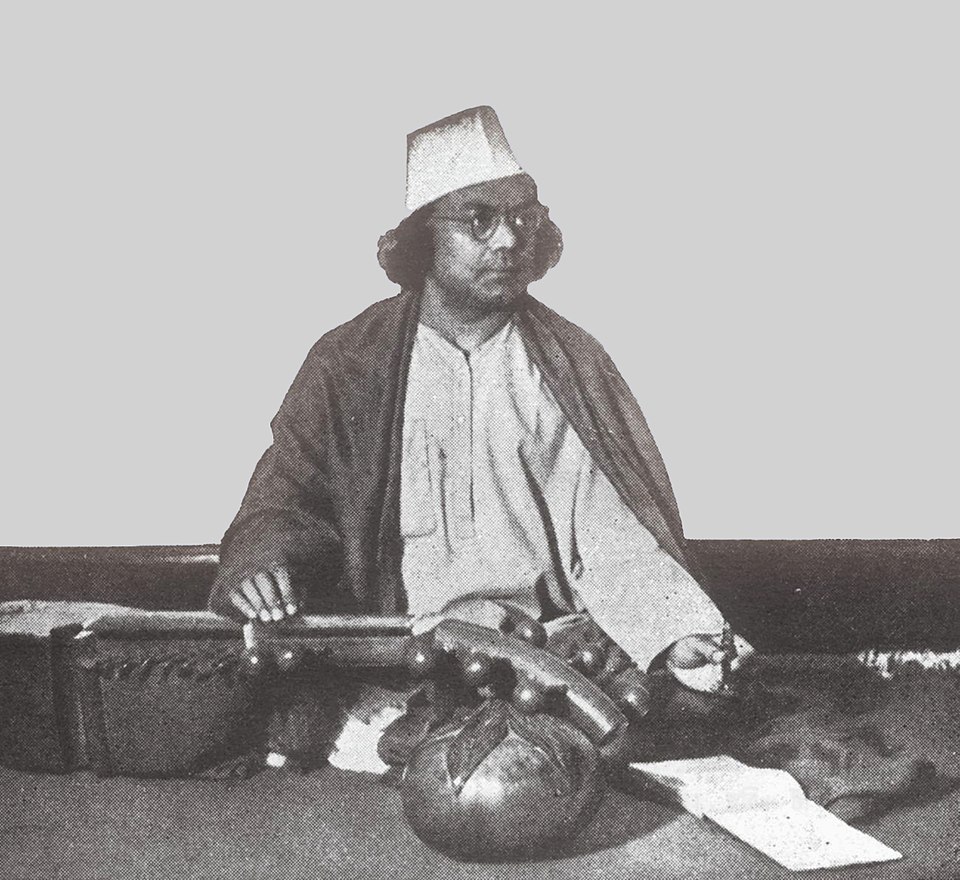

“নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই কেটেছে নজরুলের ছেলেবেলা। বাপ-মা তাই নাম দিয়েছিলেন দুখু মিঞা। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন বেপরোয়া, বেহিসেবী, প্রাণখোলা। কখনও যাত্রা দল কখনও লেটোর দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রাম গ্রামান্তরে। কাছ থেকে দেখেছেন দরিদ্র অবহেলিত মানুষের জীবনের জলছবি, তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না কিশোর নজরুলের অনুভূতির তন্ত্রীতে দুঃখী মানুষদের জন্য এক স্থায়ী অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার আগেই স্কুলের পাঠ শেষ না করে যোগ দিলেন পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ পরিচালিত সামরিক বাহিনীতে। তখন চতুর্দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্টের সৈনিক হিসাবে করাচি সেনানিবাসে কাজে যোগ দিলেন। সৈনিক জীবন সদ্য যুবা নজরুলকে দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপ্ত করলো। সৈনিক বৃত্তি তাঁকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করে তুলেছিল। পল্টনে থাকাকালীন তাঁর কানে রুশ বিপ্লবের বার্তা এসে পৌঁছায়। রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার মানুষের সংগ্রাম, সংঘর্ষ ও সমাজ পরিবর্তনের খবর তিনি জানতে পারেন। এই খবরগুলি তাঁর মনকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে তোলে। সৈনিকজীবন তাঁর বিশ্বচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করেছিল। বিকশিত করেছিল কিশোর বয়স থেকে লালিত সাংস্কৃতিক চেতনা। পরবর্তী সময়ে এই চেতনাকে সাম্যবাদী আদর্শ ও দর্শনে আরো উন্নত ও ধারালো করে তুলেছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, অবিভক্ত বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।”

সত্যি বলতে জন্ম থেকেই যাকে ঘুরতে হয়েছে ‘পৃথিবীর পথে’ আর শিখতে হয়েছে ‘পৃথিবীর পাঠশালা’য়, তাঁর লেখা যে প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হবে এতে বিষ্ময়ের কিছু নেই! রুটি বানানোর কাজ, লেটোর দলে চাকরি থেকে মহাযুদ্ধে হাবিলদার হিসেবে যোগ দান। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন-মেজর-অফিসার নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেরা যেমন হয়! এখানেও নজরুল নিম্নবর্গেরই সন্তান। তাঁর অদম্য লড়াই জীবনের বৈজয়ন্তী মালার জন্য। বৃটিশের যুগে অবশ্য হয়তো ‘তামাটে ভারতীয়’ উচ্চবিত্ত পরিবারের হলেও ‘অফিসার’ পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত হতো না। ঠিকজানা নেই। কাজেই অবাক হবার কিছু নেই যে রুশ বিপ্লবে সর্বহারার রাষ্ট্র গঠনের সংবাদে নজরুলের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হলো এই ভাষায়, ‘সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।’

এই যে সাম্যবাদী নজরুল—বলশেভিক বিপ্লবের সমর্থক নজরুল—তুরষ্কে কামাল পাশার উত্থানে উল্লসিত নজরুল—যিনি লেখেন ‘অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই!’ (যে কবিতা পড়ে বহু বছর পরে ‘দেশ’ পত্রিকায় এক আলাপচারিতায় শক্তিমান কথাশিল্পী আবুল বাশার নির্দেশ করবেন যে কীভাবে অনর্গল আরবি-ফার্সি শব্দের সাথে ‘অসুরপুরে’র মত শব্দের দূর্দান্ত বিয়ে দেয়া নজরুলের মত কবির পক্ষেই সম্ভব)— সেই নজরুলই তো লিখবেন ‘মৃত্যুক্ষুধা।’

১৯২৭-১৯৩০ সময় পর্বে উপন্যাসটি রচিত এবং সওগাত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪-১৩৩৬ ফাল্গুন)। উপন্যাসটি নজরুলের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নজরুল কৃষ্ণনগরে বাস করতেন। এ নগরের চাঁদসড়কের ধারে বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা একতলা বাংলো প্যাটার্নের একটি বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের পটভূমি উক্ত বাড়ি, ‘ওমানকাত্লি’ ( রোমান ক্যাথলিক পাড়া যা দরিদ্রতম হিন্দু ও মুসলিম হতে ধর্মান্তরিতরা তাদের ভুল উচ্চারণে ‘ওমানকাত্লি’ বলে ডাকত) এবং কলতলার পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করে রচিত। উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত কাহিনি-

মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক। এ সড়কের বস্তি এলাকায় বাস করে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবার। অসুস্থ বৃদ্ধ মা, ৩ জন বিধবা পুত্রবধু, দেবর প্যাঁকালে। পরিবারের প্রায় ডজনখানেক শিশু সন্তানের ভরণপোষণের ভার আঠারো-উনিশ বছরের প্যাঁকালের ওপর ন্যাস্ত। প্যাঁকালে ভালবাসে দারিদ্র্যের অসহ চাপে মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান মধু ঘরামির কন্যা কুর্শিকে। কুর্শিও তাই। বিধবা মেজভাবি রূপসী বলে তাকে বিয়ে করতে চায় তারই বড় বোনের স্বামী গিয়াসুদ্দিন। ভয়ে প্যাঁকালের মা চায় ছোট ছেলে প্যাঁকালের সাথে বিধবা মেজ বৌয়ের বিয়ে দিতে যাতে দুই নাতি-নাতনী হাতছাড়া না হয়ে যায়! প্যাঁকালে সে প্রস্তাবে রাজি হয় না।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে শুরু হয় আনসার-রুবি প্রসঙ্গ। সমাজকর্মী, দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী ও সংসার-বিরাগী আনসার এসে আশ্রয় নিল তার তুতো সম্পর্কের বোন বা কাজিন লতিফা ওরফে বুঁচির বাসায়। আনসার যেন নজরুলেরই ছায়া। লতিফার স্বামী স্থানীয় আদালতের নাজির। পরে কৃষ্ণনগরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের তরুণী কন্যা সদ্য-বিধবা রুবির সঙ্গে শৈশব প্রণয়ের স্মৃতি আনসারের মনে পড়ে। যদিও রুবি-আনসারের আবার সাক্ষাৎ ঘটেছে উপন্যাসের শেষাংশে।

মাঝখানে কয়েক বছর দু’জনের সাক্ষাৎ হয়নি। কারণ রুবির অমতে তার বিয়ে হয়েছিল এক যুবকের সঙ্গে যে চেয়েছিল বিয়ের মাধ্যমে বিলেত পড়তে যাবার খরচ যোগাতে। সেই যুবক অবশ্য বিয়ের এক মাসের ভেতরেই মরণপন অসুস্থতায় মারা যায়। বাইরের সাজসজ্জা ও আচরণে রীতিমতো হিন্দু বিধবার মত কঠোর নিয়ম-কানুন পালন করলেও রুবির মনে রয়ে গেছে আনসারেরই ছায়া। আনসার রাজবন্দী হয়ে রেঙ্গুনে চলে যায়, সেখানে রাজরোগ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হবার আশায় ওয়ালটেয়ারে যায়। রুবি ওই সংবাদ শোনামাত্রই মা-বাবাকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে আনসারকে সেবা তথা নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার পথে পা বাড়াতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রথমে আনসার ও পরে রুবি মারা যায়।

ওদিকে অভাবের তাড়নায় মেজ-বৌ সন্তান ফেলে খ্রিস্টান হয় এবং বরিশালে নিজের জীবন কাটিয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে বাদ সাধে সন্তানেরা। তার ছেলেটি মারা যায়। মেজ-বৌকে ফিরে আসতে হয় শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু মেজ-বৌ মিশনারী মেম-সাহেবদের বহু অনুরোধেও আর ফিরে যায় নি আবার তৌবা করে মুসলমানও হয়নি।

মেজ বৌয়ের সাথে দেবর প্যাঁকালে ও তার প্রেমিকা এবং পরে স্ত্রী কুর্শিও গেছিল বরিশালে। প্যাঁকালে খ্রিষ্টান হয়ে একটি চাকরি এবং কুর্শিও একটি চাকরি পেয়েছিল। তবে ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু সংবাদে প্যাঁকালে এবং কুর্শিও মেজভাবির সাথে বাড়ি ফিরে আসে। স্থানীয় খান বাহাদুর সাহেব কুড়ি টাকার চাকরি দেওয়ায় প্যাঁকালে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসে এবং কুর্শিও সুখী জীবনের জন্য স্বামীর ধর্মকে মেনে নেয়। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

তবে, এই মোটা দাগে কাহিনী বলে ত’ ‘মৃত্যুক্ষুধা’র মর্মসৌন্দর্য অনুভব করা কঠিন। উপন্যাসটি শুরুই হচ্ছে অসাধারণ মর্মস্পর্শী কিছু পংক্তি দিয়েঃ

“পুতুল-খেলার কৃষ্ণনগর।

যেন কোন খেয়ালি-শিশুর খেলা শেষের ভাঙা খেলাঘর।খোকার চলে যাওয়ার পথের পানে জননীর মত চেয়ে আছে, খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে।

এরি একটেরে চাঁদসড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত করে গাছ-পালার আড়াল টেনে রাখা।”

উপন্যাস শুরুই হয়েছে তথাকথিত দরিদ্র মুসলমান ও দরিদ্র হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত ‘ওমানকাত্লি’ বা ‘রোমান ক্যাথলিক’ ক্রিশ্চিয়ান নারীদের ভেতর জলের কলস ছোঁয়া নিয়ে এক ভয়ানক ঝগড়া দিয়েঃ

...ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে, “হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার’! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োরের মত চর্বি হয়েছে না, লা?

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অল্প দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মত মুখ বিকৃত করে আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠলে, “ওলো আগ্-ধুম্সী (রাগ ধুম্সী)! ওলো ভাগলপুরে গাই! ওলো আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল— জজ সায়েবের লো, ইংরেজের!”

পুঁটের মাও খেরেস্তান, তার আর সইল না। সে তার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কণ্ঠটাকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ম করে বলে উঠলে, “আ-সইরন সইতে নারি, সিকেয় ইয়ে দিয়ে ঝুলে মরি! বলি, অ’ গজালের মা! ঐ জজ সায়েবও আমাদেরই জাত। আমরা ‘আজার’ (রাজার) জাত, জানিস?”

দু-তিনটি ক্রীশ্চান মেয়ে পুঁটের মা’র এই মোক্ষম যুক্তিপূর্ণ জবাব মুনে খুশি হয়ে বলে উঠ্ল, “আচ্ছা বলেছিস মাসি!”

খাতুনের মা কাঁখে কলসি পেটে পিলে আর কাঁধে ছেলে নিয়ে এতক্ষণ শোনার দলে দাঁড়িয়েছিল। এবং মাঝে মাঝে মূল গায়েনের দোয়ারকি করার মত গজালের মার সুরে মিলিয়ে দু-একটা টিপ্পনি কাটছিল। কিন্তু এই বার আর তার সইল না। ছেলে পিলে আর কলসি সমেত সে একেবারে মূল গায়েনের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল এবং ক্রীশ্চানদের বৌদের লক্ষ্য করে যে ভাষা প্রয়োগ করল তা লেখা যায়ই না, শোনাও যায়না।

এইবার হিড়িম্বা ফস করে তার চুল খুলে দিয়ে একেবারে এলোকেশী বামা হয়ে দাঁড়াল এবং কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে খাতুনের মার মুখের সামনে হাত দুটো বার কয়েক বিচিত্রভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, “তুই আবার কেলো উঝেড়া খাগী! তবু যদি ভাতারের ধম্সুনি না খেতিস দুবেলা।’ তারপর তার অপভাষাটার উত্তর তার চেয়েও অপভাষায় দিয়ে সে গজালের মার পানে চেয়ে বললে, হ্যালা ভাতার পুত্খাগী। তিন বেটা খাগী। তোর ছেলে না হয় জজ সায়েবের বাবুর্চিগিরি করত, আর সে ছেলেকেও তো দিয়েছিস কবরে। আর তুই নিজে যে সেদিন আমফেসাদ বাবুর (রামপ্রসাদ বাবু) হাঁড়ি ঠেলে রুনুন (উনুন) কেড়ে এলি। ঐ আমফেসাদ বাবু তোদের মৌলবী সাবের নাকিলা? হাত শোঁক, এখনও খেরেস্তানের গন্ধ পাবি।”

এর চরম উত্তর দিল গজালের মা, বেশ একটু ছুরির মত ধারালো হাসি হেসে, “বলি ওলো হুতেমাচোখী, ঐ আমফেসাদ বাবু আমার তলপেটে চালের পোটলা পেয়ে মাথায় চটি ঝাড়েনি। ছেলের বেয়ারাম হয়ে লো (হয়েছিল), তাই ওর বাড়ি চাকরি করতে গিয়েলাম (গিয়েছিলাম), তাই বলে এক গেলাস পানি খেয়েছি ওবাড়িতে? বলুক দেখি কোন বাড়ই রাঁড়ি বলবে।”

দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আঞ্চলিক, কথ্য বাংলায় নজরুলের অসামান্য সিদ্ধি কী দরের ছিল, সেটা বোঝানোর জন্যই এই লেখা। এইযে হিড়িম্বা আর গজালের মায়ের তীব্র ঝগড়া হলো, দিনকয়েক পরেই সেই গজালের মায়ের স্বামী পরিত্যক্ত কন্যা পাঁচীর সন্তান প্রসবের সময় বিনি পয়সার ধাইয়ের কাজ করে দিয়ে যায় হিড়িম্বা। কেন গজালের মা রাত থাকতেই প্রসব ব্যথাতুর কন্যার সঙ্কটের কথা জানায়নি সে নিয়ে অভিযোগও করে ‘ক্রিশ্চিয়ান’ হিড়িম্বা। হিড়িম্বা মাসীর হাতে সন্তান জন্মদানের পর বাইরে খ্রিষ্টান বাচ্চাদের সাথে মুসলিম শিশুরাও গাইতে থাকে: “আমরা যীশুর গান গাই।”

এই দরিদ্র পরিবারটিতে অসুস্থ সেজ বৌ এবং তার শিশুকে বিনা পয়সায় সেবা করতে এবং ওষুধ দিতে আসে মিশনারি মেম সাহেব মিস জোন্স। পরিবারের সুশ্রী, সপ্রতিভ মেজ বৌকে ভাল লাগে মিস জোন্সের। মেজ বৌকে সে লেখা-পড়া শেখাতে চায়। অভাবে-সঙ্কটে কারো সাহায্য না পাওয়া, পদেপদে ‘মোল্লা-পুরুতের’ হাতে সকল দুয়ারে চাবি পাওয়া মানুষ-মানুষীরা উনিশ শতকের শেষের সেই সময়টায় সদলবলে ধর্মান্তরিত হচ্ছিলেন। পাড়ার যে মৌলবী নানা কিছুতে শুধু ‘ফতোয়া’ই দেয়, শুধু শাসনই করে- সেই বিপন্ন মূহুর্তে মিশনারী মেমদের হাতে বিনা পয়সার ওষুধ-পথ্য পেয়ে কৃতজ্ঞবোধ করে গোটা পরিবার এবং খানিকটা বিদ্রোহী, অভিমানী প্রকৃতির মেজো বৌ। নানা দুঃখ-সঙ্কটে অতিষ্ঠ হয়ে যখন ‘ধর্মান্তরিত’ হয় মেজো বৌ, বিপ্লবী আনসারের একটি বিদ্রুপমূলক প্রশ্ন, ‘আপনি তবে একটু একটু করে খ্রিষ্টান হয়েছেন?’-এর উত্তরে শাণিত মেজো বৌ বলে, ‘না- আপনারা আমায় একটু একটু করে খ্রিষ্টান বানিয়েছেন।’

১৯৩০-এর দশকে নরওয়ের লেখক ন্যুট হ্যামারসুন ‘হাঙ্গার’ উপন্যাসের জন্য বিশ্বখ্যাত হন। ঐ উপন্যাসে মানুষের দু’প্রকারের ক্ষুধা- আহার্যের ক্ষুধা এবং জৈব প্রবৃত্তির ক্ষুধা- এ দু’ধরনের ক্ষুধার কথাই বলা হয়েছে। অদ্ভুতভাবে নজরুলের উপন্যাসেও এ দুই ধরনের ক্ষুধা, দুই ধরনের দুঃখের কথাই বলা হয়েছে। স্বদেশের মঙ্গল কামনায় বিপ্লবী জীবন বেছে নেয়া আনসার এক মফস্বল শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিধবার থানে মোড়া পূর্ব প্রেমিকা রুবিকে দেখে থমকে যায়। পরবর্তীতে কৃষ্ঞনগরে কাজিন লতিফার বাড়িতে কিছুদিনের আশ্রয় নেবার সময়ে লতিফার বান্ধবী রুবি প্রসঙ্গে কথা-বার্তা বলার সময়ে নারী-বিবর্জিত আনসারের মনে দেশবাসীর বঞ্চনার দু:খের পাশাপাশি ‘ব্যক্তিগত, নিভৃত বেদনা’র বোধও দেখা দেয়ঃ

আজ কেন যেন তার প্রথম মনে হল সে সত্যিই দু:খী। মানুষের শুধু পরাধীনতারই দুঃখ নাই, অন্য রকম দুঃখও আছে- যা অতি গভীর, অতলস্পর্শ। নিখিল-মানুষের দুঃখ কেবলই মনকে পীড়িত, বিদ্রোহী করে তোলে, কিন্তু নিজের বেদনা- সে যেন মানুষকে ধেয়ানী, সুস্থ করে তোলে। বড়মধুর, বড় প্রিয় সে দু:খ।

উপন্যাস শেষ হচ্ছে প্রেমিক আনসারের জন্য বিধবা নারী রুবির লোক-নিন্দা, ভয় সব তুচ্ছ করে এবং এমনকি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দয়িতের মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। আনসারের বোন এবং প্রিয় সখী লতিফাকে লেখা রুবির চিঠি দিয়ে শেষ হচ্ছে এ উপন্যাসঃ

চিঠি লিখতে লিখতে ভোর হয়ে এল। তারই শিয়রে বসে এই চিঠি লিখছি। আমাদের শিয়রের বাতি নিবে আসছে। সে একদৃষ্টে ভোরের তারার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে কাল থেকেই। কাউকে আমি ডাকিনি। সেও ডাকেনি।

দুইজনে সারারাত সমুদ্র আর আকাশের তারা দেখেছি।

একবার শুধু অতিকষ্টে বলেছিল, ‘ঐ তারার দেশে যাবে?’

আমি বললাম, ‘যাব।’ সে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলে বললে, ‘তাহলে এস, আমি তোমার আশায় দাঁড়িয়ে থাকব।’

তারপর আমায় চুমু খেলে।

এক ঝলক রক্ত উঠে এল। তার বুকের রক্তে আমার মুখ ঠোঁট রাঙা হয়ে গেল।

আশীর্বাদ করিস, এই রক্ত-লেখা যেন আর না মোছে।...

বিশ শতকের শুরুর অন্ত্যজ হিন্দু-মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান নর-নারীর জীবনের উদয়াস্ত হাড়-ভাঙ্গা সংগ্রাম ও নিরন্ন জীবন, দু’টো ভাতের আশায় নিম্নবর্গের মানুষের এই ধর্মান্তরিত হওয়া আবার এই স্বধর্মে ফিরে আসা, কংগ্রেস-মুসলিম লীগ-বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক সম্পর্কের নানা টানা-পোড়েনের ভেতর আনসারের মত বলশেভিক মতবাদে বিশ্বাসী যুবকদের উত্থান, রুবির স্বামীর মত বিত্তশালী শ্বশুরের মাধ্যমে ‘বিলেত’ যেতে চাওয়া একশ্রেণীর ‘সুবিধাবাদী’ যুবক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ, স্বদেশের মুক্তির জন্য জেল-জুলুম-দ্বীপান্তর-ফাঁসি সওয়া লাখ লাখ বাঙালি যুবকের সেসময়কার আত্মদানের মূর্ত প্রতীক আনসার— এই সব কিছুমিলিয়েই ‘মৃত্যুক্ষুধা’ এক অনন্য উপন্যাস।