শেখ হাসিনার বিচারের নামে প্রহসন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমায়েশি ফাঁসির রায় ঘোষণা

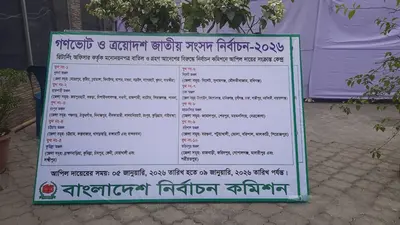

২০২৪ সালের জুলাই সহিংসতা দমানোর চেষ্টাকে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধ’ সংঘটনের দায়ে ‘দোষী সাব্যস্ত’ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আজ (১৭ নভেম্বর ২০২৫) বহুল আলোচিত রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এই রায় দেন। অপর দুই সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

রায়ের বিবরণ

আদালত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে। তিন আসামির মধ্যে তখনকার আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন দায় স্বীকার করে রাজসাক্ষী হওয়ায় তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় তাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং পরে ফেরত পাঠানো হয় কারাগারে।

মামলার ৩৯৭ দিনের যাত্রা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হলে, একই বছরের ১৭ অক্টোবর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ বা ‘মিসকেস’ হয়। সেদিনই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়।

পরবর্তীতে ১৬ মার্চ মামলায় আইজিপি মামুনকে যুক্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন জমা পড়ে ১২ মে, যেখানে প্রথমবারের মতো সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামালের নাম আসে। এরপর ১ জুন দাখিল হয় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ)।

১০ জুলাই অভিযোগ গঠন হয়; সেদিনই মামুন রাজসাক্ষী হওয়ার আবেদন করেন। গত ৩ আগস্ট চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম সূচনা বক্তব্য পেশ করেন যা সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। প্রথম সাক্ষ্য দেন খোকন চন্দ্র বর্মণ। মোট ৫৪ জন সাক্ষী জবানবন্দি দেন। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয় ৮ অক্টোবর; যুক্তিতর্ক চলে ১২ থেকে ২৩ অক্টোবর। মোট সময় লেগেছে ৩৯৭ দিন।

বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন আরও তীব্র

বিচার প্রক্রিয়া ঘিরে যে প্রশ্ন ও সমালোচনা শুরু থেকেই ছিল, রায় ঘোষণার পর তা আরও গভীর রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার রূপান্তর, নতুন ক্ষমকাঠামোর নিজস্ব বৈধতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এবং এর বিপরীতে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য রাজনৈতিক পুনরুত্থান এই বিস্তৃত রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে অনেক বিশ্লেষক বিচারটিকে স্থান দিচ্ছেন। তাদের মতে, পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালে মামলাটি যে গতিতে এগিয়েছে, তা শুধু আইনি প্রক্রিয়ার দ্রুততা নয়; বরং একটি নতুন রাজনৈতিক শাসকের নিজস্ব ন্যারেটিভ নির্মাণের তাড়নাকে স্পষ্ট করে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের সরকার পতনের পর পরই ট্রাইব্যুনালকে সক্রিয় করা এবং মামলার ধারাবাহিক অগ্রগতিকে অনেকের কাছে ‘রাজনৈতিক প্রোগ্রামিংয়ের অংশ’ বলে মনে হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে রায়টি একটি বিচারিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক বার্তাও যেখানে দখলদার রাষ্ট্রশক্তি বৈধ শাসকের ওপর নৈতিক ও বৈধতাগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে চাইছে।

সমালোচকদের মতে, এই মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণের মান ও প্রকৃতি সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দেয়। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সরাসরি নির্দেশের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মূলত পরোক্ষ সাক্ষ্য ও শোনা কথার ওপর নির্ভরশীল যা রাজনৈতিকভাবে তীব্র দায় আরোপের জন্য যথেষ্ট হলেও বিচারিকভাবে ‘বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট’ মানদণ্ড পূরণ করে না। ফলে রায়টি কার্যত রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিশ্চিত করতে সক্ষম হলেও আইনি দায় নিরূপণের ক্ষেত্রে দুর্বল বলে মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। বিশেষ করে সাবেক আইজিপি মামুনের রাজসাক্ষী হওয়া, এটিও রাজনৈতিক চাপ বা দরকষাকষির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। আইন-শৃঙখলা রক্ষার্থে পুলিশের শক্তি প্রয়োগ পুলিশ আইনেই আইনসিদ্ধ, এটার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। তাই সাবেক আইজিপির এই স্বীকারোক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার সম্প্রসারণ এবং রাজনৈতিক সহিংসতা বিচার করার মতো অভিযোজনে অনেকেই সাংবিধানিক অসঙ্গতি দেখছেন। ট্রাইব্যুনালটি মূলত যুদ্ধাপরাধের মতো ঐতিহাসিক অপরাধ বিচারের জন্য তৈরি হয়েছিল; সেই কাঠামোকে ব্যবহার করে সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা নির্ধারণ—এটি আইনি যুক্তি নয় বরং রাজনৈতিক প্রতিশোধ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে, যেখানে জনগণের নিরাপত্তার জন্য নেওয়া সিদ্ধান্ত ‘অপরাধ’ হিসেবে পুনঃসংজ্ঞায়িত হতে পারে যা ভবিষ্যতে যেকোনো সরকারের বিপক্ষে ব্যবহারযোগ্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র।

শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে বিচার হওয়াও সমালোচনা আরও জোরালো করেছে। রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির আদালতে অনুপস্থিতি বিচারিক প্রক্রিয়াকে শুধু অসম্পূর্ণই করে না; বরং রায়টিকে প্রতীকী রাজনৈতিক দণ্ডে রূপ দেয়। অনেক বিশ্লেষক বলছেন, এটি আসলে রাজনৈতিক সমীকরণে ‘চূড়ান্ত বিচ্ছেদ’কে চিহ্নিত করে যেখানে দখলদার শাসকগোষ্ঠী ইউনূস গং শাসনব্যবস্থায় সমঝোতা, পুনর্মিলন বা ন্যাশনাল রিকনসিলিয়েশনের সম্ভাবনার দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বহুকালীন দ্বন্দ্বপূর্ণ চরিত্রকে আরও তীব্র করতে পারে।

আন্তর্জাতিক মহলেও এই বিচারের প্রতি আগ্রহ স্পষ্ট। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও বিদেশি আইন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দায় আরোপের ক্ষেত্র তৈরি করলেও, এই মামলার প্রমাণ ও প্রক্রিয়া সেই আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে পারেনি। ফলে রায়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতায় যে গুরুত্ব বহন করবে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার বিচারিক গ্রহণযোগ্যতা সীমিত থাকতে পারে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে বিচারব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যবহার একটি সুপরিচিত প্রবণতা, এ রায়ও সেই বৃহত্তর ইতিহাসের মধ্যেই অবস্থান করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সব মিলিয়ে এই মামলা ও রায়কে তারা দেখছেন বৃহত্তর ক্ষমতার লড়াইয়ের অংশ হিসেবে যেখানে আদালত আইনি সত্য নির্ধারণ করছে না; বরং নতুন রাষ্ট্রশক্তির রাজনৈতিক ন্যারেটিভকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই বিচার তাই অতীতের দায় নির্ধারণ নয়; বরং ভবিষ্যতের রাজনীতিকে কোন পথে চালিত করা হবে—তারও নির্দেশক হয়ে উঠেছে।