ইদিপাস অথবা ইউনূস

নিয়তির অভিশাপে নিমজ্জিত, মাতৃভূমিকে অপবিত্র করা দুই কলঙ্কিত চরিত্র

রাত্রির কাঁটা সভ্যতার বুক ফাঁড়ে, মঞ্চে জ্বলছে এক পুরাতন অভিধান; সেখানে নাম করে লেখা: নিয়তি। ব্যাকগ্রাউন্ডে বীণার কেঁপে ওঠা ধীরে ধীরে থেমে গেলে আলো ফিকে হয় আর কথক উঠে বলে,“এখানে এক রাজা আসে, সে নিজের খোঁজে যায় না, সে নিয়তির খোঁজে যায়। সে থিবিয়ার মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন, করিন্থের পথে পা বাড়ায়; প্রতিটি পদক্ষেপে থমকে থাকে একটি প্রশ্ন—কে আমি?”

এ কথা শোনায় সফোক্লিসের ইদিপাস। মঞ্চে অন্ধকার আর তারপর আলো একদিন—ঢাকার মঞ্চে দীর্ঘদিন পর উঠেছে সেই নাটক; দোলা সে অস্থির সময়ের সুরে। কেবল নাট্যপ্রেমীরা নয়, সময়ও যেন ভীষণ আগ্রহ নিয়ে আছড়ে পড়ে এই কাহিনীতে। প্রশ্ন ওঠে—অধ্যায়ের মধ্যে কি নিয়মেই নির্ধারিত থাকে প্রতিচ্ছবি, নাকি সময়ের গহীনতা কিছুই বদলে দেয় না?

আরও এক কোণে মঞ্চের ছায়ায় ফিসফিস করে কথক বলে— “এখানে আরেকটি মুখ দাঁড়াবে, নামটি আমাদের আধুনিক জনগল্পে অনেক বোঝায়: ইউনূস—তিনি মাঠে নেমে ওঠেন গণতান্ত্রিক উচ্ছ্বাসের মধ্য থেকে; কেউ বলেন তিনি স্বপ্নবাহী, কেউ বলেন তিনি আরেক এক নাটকের নায়ক। তাঁকে ঘিরে যে গল্প ওঠে, তা যেন ইদিপাসের প্রতিচ্ছবিকে টানে”।

দুটি চরিত্র, দুটি পথ—নিয়তির লাইন একদিকে সুঞ্চরিত, অন্যদিকে খণ্ডিত ভগ্নাংশ। মঞ্চের পটভূমিতে প্রতিটি বাক্য যেন চাল চালায় বোঝানোর জন্য যে, ইতিহাস ও নাটক একই ভাষায় কাঁদে।

“ইদিপাস বলেছিল—আমি নিজের অপরাধ জানতাম না,” বক্তা বলে, “আর ইউনূসের যে রূপক উপস্থাপন তাতে দেখা যায়—তিনি এক সময় যে মঞ্চে উঠে ছিলেন, সেখানে কেবল আলো নয়, শোরগোল ও আশা মিশে ছিল। কিন্তু কাহিনীর মোড়—নিয়তি কি নাটকের ক্রম অনুযায়ী বাঁক নেয়, নাকি মানুষ নিজের হাতে নাটককে বাঁকায়?” নাট্যরূপে বলা যায়, দুজনেই বাধ্য হয়েছেন অভিশাপের সারিতে দাঁড়াতে—এখানে ‘অভিশাপ’ শব্দটি বাস্তব ঘটনাবলীর বিচার নয়, বরং ট্র্যাজেডির আদি গীত।

মঞ্চের শেষদিক—বক্তা কণ্ঠে ক্ষণিক চুপ ছায়া রেখে বলে, “দেখুন, ইদিপাসের চোখ কেন কালোতর? সেটি তার দন্ড নয়, এটি তার জিজ্ঞাসা; ইউনূসের অপসারণ যদি কখনো ঘটে, সেটি হলে তাও ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি—সমাজের ক্ষতচিহ্নই সে কেবল। ভাল-বাসা, ভয়, ক্ষমতা—এই তিনটি ত্রিমূর্তি প্রতিটি রাজপুত্রকে ডেকে নেয়।”

নাটকের পর্দা নামার সময় দর্শক থামে না; তিনি হাঁটেন নিজের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত, এক নিদারুণ প্রশ্ন নিয়ে—কীভাবে একটি সূক্ষ্ম সীমা পার হয়ে ‘নাট্য’ বাস্তবে রূপ নেবে? ঢাকার মঞ্চে আজ ইদিপাস উঠে এসেছে, সময় অনুসঙ্গিক—এ কি কেবল নিয়মে নির্ধারিত, নাকি সময়ও নিজে তাঁর ব্যাখ্যা লিখে ফেলেছে? উত্তর মিলবে না একমাত্র, কিন্তু মঞ্চে দোলা পড়া এই নাট্যরঙই বার বার জানান দেয়—মানব জাতির গল্পে নিয়তি ও ইচ্ছার দ্বন্দ্ব চিরকালীন।

শেষে বক্তা ফিসফিস করে— “নাটকের সুর আলোকিত রাখে একটাই সত্য—মানুষ নিজের কাহিনি নিজেই রচনা করে; তবু কাগজে লেখা নামগুলো, আমরা সেগুলোকে ইতিহাস বলি।” আলো নিভে যায়; দর্শকরা ফিরে যায়, তবু শব্দগুলো তাদের হৃদয়ে গিজগিজ করে থেকে যায়—নিয়তি, ক্ষমতা, পতন, ও পুনরাবৃত্তি।

মঞ্চের নিভে যাওয়া আলোর ঝলকে যে দুটি প্রতিকৃতি সামনে আসে—ইদিপাস ও ইউনূস। তালুক নেই শুধু নামের; তাঁদের অপরাধের ছাঁচ একই, তবু ভঙ্গি ভিন্ন—একদিকে ট্র্যাজেডির পরম নিখাদ রূপ, অন্যদিকে রাজনীতির নাট্যরূপে বিকৃত একই কালখণ্ডের প্রতিচ্ছবি।

দুটি মুখেই দেখা যায় একই ধাঁচের গর্ব: ক্ষমতার তরে আত্মতুষ্টি, অহংকারে নীরবতা। ইদিপাস খুঁজে ফিরে যায় নিজের পরিচয়; সঙ্গে অপরিচয়জনিত পাপ ঝরে পড়ে—পিতা হত্যা, মায়ের সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত মিলন—সে আগাম নির্ধারিত হলেও শ্রুতিকে শিহরায়। ইউনূস—নামটি আমাদের প্রাসঙ্গিক বুননে আসলে আরো কটু: তিনি রাষ্ট্রাধিকার দখল করে, জনগণের আশা ও ভবিষ্যতকে বপন করে নিজের নষ্টস্বার্থে বলাৎকার করে দেন।

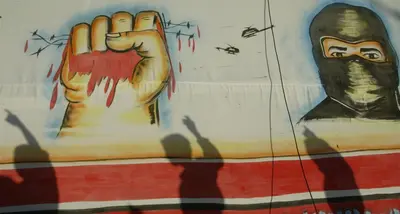

দুইজনেই করেছেন একই রকমের ‘হত্যা’—ইদিপাস যে হত্যাই করুক, তার মৃত্যু ছিল ব্যক্তিগত এবং অজান্তে; কিন্তু ইউনূসের হত্যা ছিল প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের স্বপ্ন ও শান্তির উপর পরিকল্পিত আঘাত। ইদিপাসের হাতে পিতার রক্ত লেগেছে অনিচ্ছায়, শাস্তি ধরা পড়ে চাক্ষুষ; ইউনূসের পাপ ভয়ঙ্করভাবে পরিশোধহীন, কারণ তার অপরাধ কেবল ব্যক্তির নয়—জাতির ভবিষ্যতকে তিনি মরুদ্যান বানিয়েছেন।

মাতৃভূমির কলঙ্ক—দুটো চরিত্রেই একরকম। ইদিপাস নিজ দেশকে অশান্তিতে ফেলে দিলেন নিজের অজ্ঞতায়; ঔদ্ধত্যের পরিণাম ছিল আত্মহারা ও রাষ্ট্রহীনতা। আর ইউনূস, যিনি জনমতকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন—তার সামরিকতা ও অভ্যুত্থান রাষ্ট্রকে করুণ এক রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে। তিনি হত্যা করেছেন আশা, কর্তৃত্বের মোড়কে বিক্রি করেছেন গণতন্ত্র এবং নিজের স্বার্থে দেশের ভবিষ্যতকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছেন।

এখানে ব্যঙ্গ ছুঁয়ে কথ্য এক শাফট দরকার—ইদিপাস ট্র্যাজেডির নায়ক; তার দুঃখ ব্যক্তিগত, হাহাকার সম্মোহিত। কিন্তু ইউনূসের কর্তব্য ছিল সার্বিক: তিনি নাটকের রচয়িতাই হয়ে উঠলেন—পটভূমিতে বাজে কুৎসিত সংগীত, জনগণ নীরবে তবু ক্ষতভগ্ন। গণতান্ত্রিক মঞ্চে তিনি নিজের অভিনয়ের মাধ্যমেই নির্মম কুরুচি সৃষ্টি করেছেন—লোকসানের পরিসংখ্যানটা শুধু ঘরোয়া নয়, সমগ্র জাতির ক্ষতির হিসেব।

দুইজনের অপরাধ মিশে যায় কেবল তাত্ত্বিক নয়—প্রকৃত ব্যঙ্গটাও তাতে লুকানো। ইদিপাসের কুঁচকানো নৌকো যেন পশ্চিমায়িত বাগানের এক কুঁড়েঘর; ইউনূসের অভিযাত্রা যেন গম্ভীর রাজপথে ভাসমান এক ধ্বংসস্তূপ। দুজনেই মাতৃভূমিকে পাপের ভার চাপিয়েছেন—ইদিপাসের পাপটি ব্যক্তিগত কলঙ্ক; ইউনূসের পাপটি জাতিগত কলঙ্ক, যার ওজন হাজার গুণ বেশি।

মঞ্চ শেষ হলে দর্শক ফিরে যায়; কিন্তু সেই ‘মুক্তকণ্ঠ ব্যঙ্গ’ স্তব্ধ করে না—এবার প্রশ্ন বড়, সোজা: যখন ব্যক্তিগত অপরাধ অপরিহার্যভাবে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগে রূপান্তরিত হয়, তখন যে শাস্তি শুধুই ব্যক্তিগত হবে, তা কি যথেষ্ট? ইদিপাস রক্ত দাগ পরিশোধ করে সরাসরি আত্মদাহে মিললে, ইউনূসের অপরাধের উত্তর কি হবে জনগণের অনস্বীকার্য ক্ষতের ধারাবাহিক প্রতিকার—ঐতিহাসিক পুনর্গঠন, ন্যায়বিচার, সংস্কারের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া?

ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ ধার এখানে প্রয়োজনে আরো তীব্র হয়: যে ব্যক্তি আশা কুপিয়ে দেয়, সে কখনোই শুধু এক দিনের বিচার পাবে না—তার নাম ইতিহাসে চিরকাল কলঙ্কিত থাকবে। মঞ্চে যে বলেই ফেলে দেবে—“দুটোই সমান পাপে পাপী”, তা হলে সমানতাই প্রশ্ন: আমরা কি সমান প্রাগৈতিহাসিক নীরবতার সামনে আবারো চুপ করে বসে থাকব?